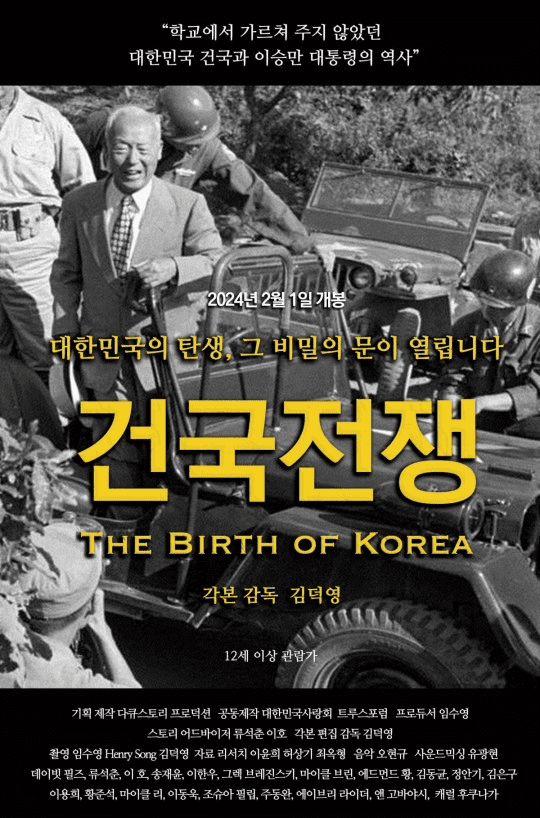

영화는 독창적인 예술 작품인 동시에 현 사회의 역사와 현실을 조명한다. 시의성 있는 주제는 상업 영화의 주요한 흥행 요인일뿐더러 관객의 흥미와 공감을 얻을 수 있기 때문이다. 이와 관련해 최근 주목할 만한 영화는 〈건국전쟁〉과 〈길위에 김대중〉이다. 두 영화는 각각 이승만 전 대통령과 김대중 전 대통령의 이야기를 다루고 있다. 특히 영화의 개봉 일정이 총선과 맞물리며 많은 관심이 잇따르는 중이다. 지난달 23일 기준 〈길위에 김대중〉은 12만 명, 〈건국전쟁〉은 116만 명의 관객 수를 달성했다. 그러나 이와 같은 흥행에 역사 기반 다큐멘터리 영화가 특정 집단·정치 선전물로 소비되는 것 아니냐는 우려 또한 나타나고 있다.

우리에게 익숙한 영화들

영화의 소재와 정치적 성향에 따라 영화를 선호하는 관람객이 달라지는 것은 사실 당연한 일이다. 우리나라 영화계는 주로 진보 진영이 선호하는 소재를 다룬 영화가 흥행에 성공했다. ▲5.18 민주화운동을 다룬 〈화려한 휴가〉 ▲〈택시운전사〉 ▲6·10민주항쟁을 다룬 〈1987〉이 이에 해당한다. 그러나 보수 진영이 선호하는 소재를 다룬 영화 또한 박근혜 정부 들어 흥행에 성공하기 시작했다. ▲산업화 시대 경제 발전을 다룬 〈국제시장〉 ▲남북 충돌을 다룬 〈연평해전〉 ▲6·25 전쟁을 다룬 〈인천상륙작전〉이 그 예시다.

위의 영화들은 창작자의 상상력을 바탕으로 허구의 세계를 창조하는 ‘극영화’다. 역사적 사실을 바탕으로 하지만 흥행을 위해 인물에 대한 각색이 들어가며 극적인 요소를 가미한다. 선과 악의 대비가 뚜렷한 전개 속에서 특정 집단은 악인화되거나 우상화된다. 영화 시작 전 ‘실화를 바탕으로 재구성했다’는 문구가 따라붙는 이유다.

이번에 개봉한 두 영화는 다큐멘터리 영화다. 다큐멘터리 영화는 극영화와 다르게 실재하는 현실 세계를 영화적으로 재현한다. 영화를 연출하는 과정에서 감독의 주관적인 개입이 들어가지만 사실의 기록을 중심으로 한다는 점에서 현실에 가깝다.

극영화보다 다큐멘터리 영화에서 그 평점이 관객의 정치성향의 영향을 받는 경향이 있다. 영화의 연출이나 완성도라는 형식보다 내용적 측면에 집중하게 되기 때문이다. 특정 인물을 향한 애정도가 높은 관객은 영화의 완성도와 상관없이 긍정적으로 반응한다. 반대로 영화의 작품성을 비판하는 관객은 그 인물을 비난하는 반대 진영의 사람이 된다.

두 영화에서 주인공이 되는 두 인물은 긍정적인 측면이 주로 강조된다. 〈건국전쟁〉은 해방 이후 대한민국 수립 과정에서의 이승만 전 대통령의 공(功)에 초점을 맞췄다. 〈길위에 김대중〉도 마찬가지다. 〈길위에 김대중〉은 권위주의 정부 시기를 극복하고 민주주의를 이뤄낸 김대중 전 대통령에게 집중한다. 두 영화는 인물의 모든 면모를 보여주지 않는다. 최요한 정치평론가는 “〈건국전쟁〉에서 민간인 학살 내용이 빠진 것은 의도적이다”고 지적했다. 〈길위에 김대중〉 또한 김대중 전 대통령의 대선 불출마 약속을 어겼다는 사실이나 정치자금 논란은 언급하지 않는다.

문제는 영화를 정치권에서 이용하는 일

〈건국전쟁〉이 개봉하자 여당 정치인들이 모여 ‘릴레이 관람’을 시작했다. 한동훈 국민의힘 비상대책위원장을 비롯한 여러 보수 진영 인사가 〈건국전쟁〉을 관람해 흥행에 성공했다는 분석도 나온다. <길위에 김대중> 역시 시사회에 이재명 더불어민주당 대표가 참석했고 문재인 전 대통령은 양산 지역 예비후보들과 함께 영화를 관람한 사실을 SNS에 알렸다. 총선을 앞두고 각 진영의 지지층 결집에 나선 것이다. 그런데 이런 영화들을 정치인들이 언급하고 이용하는 순간 영화는 정치의 수단으로 쓰인다. 과거의 사실을 다룬 영화에 초점을 맞추기보다 과거 특정 집단의 잘못을 현 정치권에 대입하는 것이다.

〈건국전쟁〉의 김덕영 감독은 지난 2월 26일 개인 SNS에서 당시 박스오피스 1위를 달리던 영화 〈파묘〉의 흥행을 두고 “또다시 반일주의를 부추기는 〈파묘〉에 좌파들이 몰리고 있다”고 비난했다. 이러한 발언에 논란이 일자 김 감독은 “〈서울의 봄〉이 관객 수 1,300만 명을 올린 것처럼 엉뚱한 짓을 하지 말자는 게 가장 큰 이유였다”고 해명했다. 〈파묘〉의 장재현 감독은 언론과의 인터뷰에서 “우리 땅의 과거 상처와 트라우마를 ‘파묘’해 버리고 싶었다”며 “반일을 강조하려 하지 않았다”고 밝힌 바 있다.

이와 같은 어거지 논란은 정치권 내에서도 성행한다. 지난해 12월 흥행한 〈서울의 봄〉은 12·12 군사 반란을 다룬 영화다. 이를 보고 정청래 더불어민주당 최고위원은 현 정권이 영화를 꼭 봐야 한다고 언급하며 “군복 대신 검사의 옷을 입고 총칼 대신 합법의 탈을 쓰고 휘두르는 검사의 칼춤을 본다”고 주장했다. 현 정권과 과거 군사정권의 관련성이 미약함에도 불구하고 이러한 발언은 〈서울의 봄〉을 진보 진영을 위한 영화로 인식하게 한다.

이러한 정치 선전이 꼭 국내 영화만을 이용하는 것도 아니다. 2014년 한 방송 채널에서 디즈니 애니메이션 〈겨울왕국〉의 주인공 ‘엘사’와 박 전 대통령의 공통점을 찾는 프로그램을 방송하며 논란이 된 바 있다. 이때 몇몇 커뮤니티에서는 당시 흥행했던 노무현 전 대통령의 변호사 시절을 소재로 한 영화 〈변호인〉보다 〈겨울왕국〉을 흥행시키자고 주장하기도 했다.

영화와 정치 사이에서

영화를 이용하는 정치는 정치적 양극화에 따라 날이 갈수록 격해진다. 이러한 행태의 가장 큰 문제는 영화와 정치의 본질을 흐린다는 점이다. 영화에는 개인의 관점과 생각이 반영될 수밖에 없다. 그러므로 정치적 색이 ‘느껴진다’고 해서 그 영화를 비판하는 일은 어불성설이다. 위와 같은 방법으로 정치와 영화를 연관 짓는 것도 창작자에게 과도한 부담을 지울 수 있다. 정치적인 관심이 한국 영화의 예술적인 시도를 억제하는 걸림돌이 될 위험이 있다는 것이다.

게다가 정치인들이 영화를 현실 정치에 끌어온다면 정치권에서 유의미한 논쟁이 일어나기 어렵다. 과거의 과오를 계속해서 비난하는 것은 현재의 발전에 아무런 도움도 되지 않기 때문이다. 정치인들이 논해야 할 것은 현재의 정책이지 과거의 실책이 아니다. 영화는 과거의 아픔과 영광을 기억하는 일환이 될 수 있다. 그러나 ‘쟤네가 예전에 잘못했으니 우릴 뽑아줘’ 식의 선전은 한국 정치에 어떤 발전도 가져다주지 않는다. 영화와 정치를 연관 짓고 현실로 끌어들이는 일은 근절됐으면 하는 바람이다.

김지현 기자